こんにちは、医療事務員のアドバーグです!

今回は、入院時食事療養費と入院時生活療養費の違いや基本的な考え方について解説していきます。

医療事務として働いていて、入院中の患者さんや家族から医療機関へ問い合わせが多い内容として

「なぜ、入院費とは別でこんなにも食事代が取られるのか?」

「入院時生活療養費の意味が分かりません。」

「食堂加算ってなに?食堂とか使ってないけど。」

といった内容のことです。

確かに患者さんからしたら、

入院費=食事代も含まれる

と思いますよね。

やはり、複雑なシステムなので定期的に病院宛てに患者さんから質問がきます。

そこで、本記事では患者さん、新人の医療事務員さんにもわかりやすく入院時食事療養費と入院時生活療養費について説明していきたいと思います。

それではやっていきましょう!

▼動画でも詳しく解説しています。YouTubeはコチラから▼

そもそも入院時食事療養費と入院時生活療養費とは

入院中の食事代や環境管理費として、医療費とは別で

- 入院時食事療養費

- 入院時生活療養費

これら、どちらかの費用がかかってきます。

計算も医療費とは別での計算になります。

なので、入院費の考え方としては

医療費 + 入院時食事療養費or入院時生活療養費

の合計を支払うことになります。

入院時食事療養費とは?

入院時食事療養費、これがいわゆる”入院中の食事代”といわれるやつです。

一般的にも浸透しているので、わかりやすいはずです。

入院時食事療養費の計算方法

診療報酬の本や制度の資料には

入院時食事療養費(Ⅰ)(1食につき)

- ) ⅱ)以外の場合 640円

- ) 流動食のみを提供する場合 575円

- 特別食加算(1食につき) 76円

- 食堂加算(1日につき) 50円

といった感じで記載されていると思います。

考え方としては、この金額が実際の食事代の自費の金額になります。

保険診療でいうところの10割(自費)の金額です。

実際に食事にかかった費用ですね。

実際に計算してみると

例として1日分を計算してみると(平成30年4月時点)

実際に食事にかかった費用は、

- 入院時食事療養費 640円×3食 + 特別食加算 76×3食 + 食堂加算 50円(1日分)

=合計 2,198円 になります。

特別食加算、食堂加算まですべて含めた金額が食事代になります。

しかし、この金額を患者が払うのではありません。

患者さんが負担するのは”患者負担額の部分のみ”になるわけです。

(※保険証を使用した場合の保険診療でいうところの3割、1割などの支払の部分のことです)

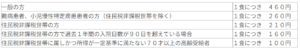

患者さんの食事代の自己負担額は下記のようになります。

参考:全国健康協会けんぽ

実際に、一般の方を例に、上記の自己負担額に当てはめて計算してみると…

1日分の食事代

患者負担分 460円×3食 =合計 1,380円

これが実際に患者が支払う金額になります。

※1か月なら、その分の日数をかけてあげればOKです。

これはあくまで、一般的な入院時食事療養費と負担金を例として出してします。

患者の状態、所得、入院状況によって金額は変わってきますので注意が必要です。

はてな

特別食加算と食堂加算の金額も限度額に含まれるので、これらが含まれていようが、含まれいなくても、患者さんが支払う金額は変わりませんので安心してください。

入院時生活療養費とは?

という問合せもよくいただきますので、詳しく書いていきたいと思います。

入院時生活療養費の内訳としては、こんな感じになっています。

入院時生活療養費

入院時生活療養費(Ⅰ)

ア 食事の提供たる療養(1食につき)

- ) ⅱ)以外の場合 554円

- ) 流動食のみを提供する場合 500円

- 特別食加算(1食につき)76円

- 食堂加算(1日につき)50円

といった記載があります。

さらに、

イ 療養環境の形成たる療養

(一日につき) 398円

こういった記載があります。

これは、計算としては上記(ア)と(イ)2つを別々に計算して合算をしなければいけません。

つまり、考えかたとしては

入院時生活療養費の中に

- ア 食事の提供たる療養

- イ 療養環境の形成たる療養

の2つがあり、それぞれ合算するといった感じです。

(ア)の食事の提供たる療養と、(イ)の療養環境の形成たる療養の意味をざっくりと説明すると

- ア 食事の提供たる療養 = 食事代 (※最初にあげた、入院時食事療養の食事代と同じです。)

- イ 療養環境の形成たる療養 = 居住費 (光熱水費)

重要ポイント

入院時生活療養費の考え方としては、入院中の食事代とは別で、居住費も発生しますよ。といった感じです。

入院時生活療養費の計算方法

入院時生活療養費は食事代とは別で居住費(光熱水費)も発生します。

簡単に計算方法をまとめると

食事代 + (居住費)光熱水費 = 入院時生活療養費

金額の求め方としては、こんな感じになります。

※上記の説明でいえば、食事代=(ア)食事の提供たる療養、(居住費)光熱水費=(イ)の療養環境の形成たる療養

支払い自体は、入院時食事療養費と同様に患者の自己負担額のみでOKです。

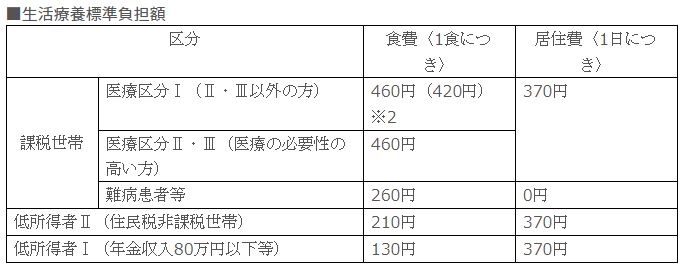

自己負担額は下記のようになります。

こちらも患者の状態、所得、入院状況によって金額は変わってきますので注意が必要です。

参考:全国健康協会けんぽ

入院時生活療養費の対象者(入院時食事療養費との違い)

答えは保険診療の手引きや制度の説明にもしっかり書いてあります。

わかりやすいように本当に簡単にまとめてしまうと

- 入院時食事療養費 = 若い方(65歳以下、一般病棟とかに入院している人)

- 入院時生活療養費 = 高齢の方(65歳以上、療養病棟とかに入院している人)

基本的には、入院時食事療養費のほうで算定していきますが、年配の方(65歳以上)で療養病床に入院している方の場合は入院時生活療養費で算定していきます。

ここで注意しなければいけない事があります。

それは

療養病棟 = 療養病床

ではないということです。

二つの違いを詳しく書いた記事がこちら

例えば、例を挙げて説明すると、療養病床に対して回復期リハビリテーション病棟の特定入院料の届け出を出しています。

この例でいくと回復期リハビリテーション病棟の患者も入院時生活療養費の対象患者となるわけですね。

という場合は、

と聞いてみるのがいいかと思います。

現役の医療事務員でさえ療養病棟と療養病床の違いを知っている人は少ないかもしれません。

居住費(光熱水費)とはなにか

居住費(光熱水費)といわれても、なぜこんな制度があるのでしょうか。

と感じる患者さんも多いでしょう。

では、居住費とはどういったものなのか?ということを簡単に説明していきます。

居住費(光熱水費)は、生活していたら発生する、電気代や水道代などのことです。

一般家庭でも毎月、支払っているものですよね。

短期に入院中の方であれ、問題はないのですが、対象が療養病床であり、さらに65歳以上の高齢者を対象としています。

そうなると自然と長期の入院となりますね。そこで、一般(元気な人)と不平がでてくるわけです。

例えばこんな感じ…

『一般の元気な人は、自分で生活し電気代や水道代を支払っている。なのに、長期で入院している人は医療費と食事代だけの支払いだけで、その他の生活費用は支払っていないじゃないか。それだったら、入院していた方が、生活費もかからないしお得なんじゃないか!!』

といった感じになるわけですね。

こういった不平をなくすための費用が光熱水費として、入院中の患者からも徴収されるわけです。

これはあくまで考え方の話です

本来の目的はこうです。

介護保険との均衡の観点から、医療療養病床に入院する65歳以上(注1)の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給されることとなりました。

入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額(所得の状況(※1)、病状の程度、治療の内容その他の状況をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める額)を控除した額となっています。

被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。

参考:全国健康協会けんぽ

ちょっと長いので気になる方は参考元も含めて読んでみるといいと思いますよ。

食堂加算はなぜとられるの?

患者さんからよく質問をされる一つとして”食堂加算”があります。

患者さんの言い分としてはこうです。

といった内容です。

確かに患者の状態に合わせて、病室で食べさせたりもします。

患者本人の希望だってあるでしょう。

しかし、食堂加算の趣旨としては、患者さんの意見がどうとか状態がどうだからとか、そういったことに対する加算ではないので関係がないんですよね。

本来、食堂加算とは”病院に食堂を設置し患者さんの食事管理がしっかりできている”といったしっかり入院患者さんの食事管理ができているという病院への評価に対する加算なんです。

だから、患者さんや家族がなんと言おうと、病院としてしっかり管理できている場合には計算されるものなのです。

はてな(2回目)

繰り返しですが特別食加算と食堂加算の金額も限度額に含まれるので、これらが含まれていようが、含まれいなくても、患者さんが支払う金額は変わりませんので安心してください。

入院時食事療養費と入院時生活療養費の違いまとめ

簡単に言ってしまうと

入院時食事療養費は、入院時かかる治療費とは別の食事代のことです。

入院時生活療養費は、食事代+居住費(光熱水費)のことです。

医療費とは別で、これらどちらかの自己負担額を入院費と一緒に支払います。

といった感じの結論になります。

今は医事コン、パソコン上ですべて完結してしまうし、医療事務の資格の問題の中でも少ししか触れられていませんので、具体的な違いについて知っている人は少ないかもしれませんね。

今回紹介した内容を理解していれば、患者さんへも説明がしやすくなると思います。

また、患者さんの立場であれば、自分の自己負担額がどれに該当するかは、状況にもよって変わってきますので、保険者と入院医療機関に聞いてみるのが早いと思います。

本記事が少しでも参考になれば幸いです。

合わせて読みたい