労災の対応経験がないとよくわからない書類ですよね。

労災の症状固定とは、いつどのようにされるのでしょうか?また、様式第10号とはどのような役割があるのでしょうか?

結論、医療事務の対応として

- 医療機関が作成するのは診断書の部分のみ

- 患者が労災10号様式を労働基準監督署に提出した段階で労災は症状固定

- 以後、医療機関は労災は症状固定として請求ができなくなる

といった感じです。

そこらへんの労災の症状固定と関連書式の様式第10号について詳しい内容を、

※動画のほうがいいな~ってかたはコチラもどうぞ!

労災患者さんの立場の場合はこちらの記事へどうぞ

労災の症状手固定について【医療事務が知っておくべきこと】

医療機関が労災で治療費をレセプト請求できなくなるのは

「障害補償給付支給請求書」(様式第10号)を担当医師が作成し、患者が書類を労働局へ持って行き申請したとき

です。

この様式10号を担当医師が作成することで労災の傷病を症状固定と証明したことになります。

症状固定とは、これ以上治療しても、改善の見込みがない状態。

よくもならないし、悪くもなりませんよという事です。

ここがポイント

ちなみに医学用語では『症状固定』という言葉は存在しません。労災・自賠責の独自の言葉であり、便宜的に使用されています。

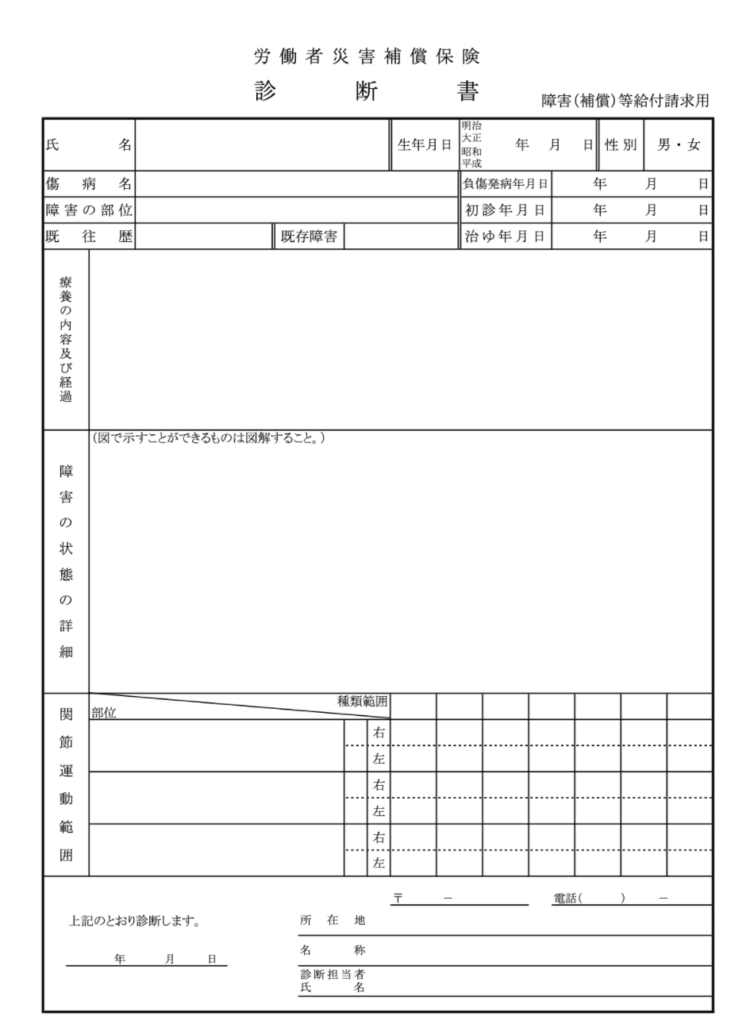

「障害補償給付支給請求書」(様式第10号)とは

簡単にいうと、

- これ以上はリハビリや治療しても症状は改善されませんし、今後は症状が一進一退で変わらない状態です。

- 労災での治療は終わりにして、様式第10号で症状固定を証明して、

- 労働基準監督署に後遺障害認定されるか審査してもらい、それでお金が下りるか判断してもらいましょうね。

という流れに必要な書類です。

つまり後遺障害を認定するための書類です。

医療機関が証明するのは診断書 障害(補償)給付請求用 だけ

様式第10号は診断書と合わせて1セットです。

そのうち、医療機関が作成するのはこの診断書の部分だけになります。

症状固定の判断時期

基本的には、担当医師が症状固定を認めたときであるべきです。

しかし実際は…

医師たちはそこまで検討してくれません。

患者さんが受診に来たら診察もするし、患部が痛いといえば処方もしますし、痛みが続いていてリハビリすると調子がよいと言ったらリハビリの継続までするのではないでしょうか。

大体の場合は、医師は症状固定については無関心な場合が多いようです。

なので…

症状固定の時期については、医師と患者の間に医療事務が入りやり取りをするとスムーズにいきます。

- 患者が症状固定をお願いしてきたら → 医療事務から医師へ相談する

- 医師が症状固定を考えていたら → 医療事務から患者へ話をしてみる

といった感じワンクッションはさみましょう。

患者も医師も労災のレセプト請求については詳しくはありません。

なので、そこらへんを患者と医師だけで話をされると後々面倒になります。

労働基準監督署が症状固定では?と考えるケースもある

担当医師が症状固定を判断する以外にも毎月、提出された労災レセプトを労働基準監督署の担当がみて

「そろそろ治療は終了かな?」

と判断して本人へ確認をとることがあります。

労災の治療を終了するか確認を得た段階で本人に様式第10号を渡し病院へ依頼することを促してきます。

病名によって、おおよそどのぐらいの治療期間が必要か基準があるみたいです

また、治療期間が長期にわたる場合などは提出されたレセプトの治療内容や病名を確認することで、本当に治療継続の必要があるのか疑ってきます。

患者さんが様式第10号を持ってきたときの医療事務員の対応

患者さんが様式第10号を持って来たときの医療機関の対応としては下記のようになります。

- 患者さんが様式第10号を医療機関に持ってくる

- 事前に医療事務員が患者さんと医師と話をして、いつで症状固定するか決める

- 患者、医師の両方で症状固定日が決まってから最終受診してもらう

- 症状固定日に合わせて様式第10号の作成を行う

- 患者さんが様式第10号を労働局へ持って行く

というような流れが問題が少なくて済むのではないかな~と思います。

気を付ける点として

患者本人が様式第10号の意味を理解せずに医療機関に依頼に来たとは注意が必要です。

こういった場合、患者さんは様式第10号作成後も労災で治療を継続できるつもりでいたりします。

もしくは保険証を使っての診療ができると思っています。

様式第10号作成後は症状固定日以後は労災としての治療はできません。

※正確には同じ病名で保険証を使って治療継続できるようですが…

勤務先の病院でのケース

症状固定とは労災独自の言葉ではありますが、今後は治療の必要性はないと様式第10号で証明しているのにも関わらず診療を続けるということは、労災の請求に関わらず診療上おかしな話だということで、労災の継続の治療は行っていません。

症状固定後も治療を希望する場合

「まだ痛みが残ってる!!」「治療は続けたい!!」

という申し出がある場合は、様式第10号の作成は控えるべきでしょう。

もしくは、労災としての治療は終了という取り扱いにして健保使用で同じ部位に対して新たな疾患としてリハビリや治療を行っていく。という手段もあります。

(※あくまで医師が治療の必要性を認めた場合に限ります。無理やり病名をつけるのは保険請求上おかしな話になってくるので)

関連記事こちらの記事でさらに詳しく解説してあります。

労災様式第10号のまとめ

患者さんが様式第10号を持ってきた場合は

- 様式第10号作成後 = 労災の治療中止

- 様式第10号作成後 = 治療の継続はできない

症状固定後は労災病名に対し保険証を使っての治療はしない。(できないわけではない)

(※これは病院によってことなります。あくまで私の勤務病院の場合です)

といった感じに覚えておくといいでしょう。

労災は終わって、どうしても治療を続けてほしい!!という患者からの希望があれば新に診察してもらい労災とは別疾患が見つかれば保険診療することは可能です。

あくまで別の疾患で治療するということですね。

大事なのは患者さんにしっかりを事前説明をすることです。

医療事務が仲介しつつ、医師からも症状固定で治療は終了しますよ!!

ということを患者さんに伝えて、さらに患者さんにも納得してもらうことだと思います。

その他の症状固定について詳しく書いてある記事